2016年6月25日と26日の二日間、東京工芸大学中野キャンパスにおいて第16回日本マンガ学会が開催されました。設立から16年。学部生で参加している人が2、3歳の頃からスタートしているわけで、感慨深いものがあります。今回も参加者数が多く、一部の発表では立ち見が出るほどの盛況でした。

初日は4会場に分かれて、口答発表が20、ラウンドテーブル(共同発表)が2つというタイムテーブルです。会場をつまみ食い的に渡り歩くならばともかく、総ての発表に参加することは不可能。これがいつもながら残念なところです。

筆者が参加した発表について簡単にご紹介しましょう(参考資料『プログラム・発表要旨』及び配布資料)。

■山中千恵『「日本マンガ受容」のサブカルチャー化をめぐって」

「韓国では日本文化輸入禁止措置により、日本のマンガが輸入できず、海賊版が横行している」

と思い込んでいる人も多いと思われますが、軍事政権から民主化が進む現在、意外なほど自由に日本のマンガが流通しています。海賊版問題も韓国の出版社が正規ライセンスを取りオフィシャルな翻訳版が増加するに従い、減少しています。山中千恵さん(仁愛大学)の研究は、韓国における日本マンガ受容を文化現象として分析考察するもので、日本マンガの受容史、カルチャーの区分を解説した上で『進撃の巨人』『ヘタリア Axis Power』『刀剣乱舞』を巡る韓国内での論争、炎上について報告が行われました。

『マンガ論争11』では、韓国のマンガ研究者、翻訳者である宣政佑さんが「韓国での日本エロ漫画読者の経験談」を寄稿しています。日本の成年コミックの多くが正規のルートを経て輸入されているという現状が報告されており、海賊版や翻案に注目が集まりがち(小誌でも紹介していますが)な韓国のマンガ事情は今後とも注目すべきでしょう。

■カーロヴィチュ・ダルマ『少女マンガ史の空白』

初日最も聴衆が多かったのがカーロヴィチュ・ダルマさん(京都精華大学)の発表でした。60年代『週刊マーガレット』掲載の西谷祥子などの作品の革新性を再評価し、60年代少女マンガが「埋もれてきた」と指摘し、その理由として言説史において「前史」扱いされてきたことと、コミックス化が一般化される以前であったため作品へのアクセスが困難であることを挙げています。非常に刺激的な発表でしたが、言説史的には先行研究があり、Twitterでも少女マンガ研究者からの指摘がありました。ただ、研究者ではない者から言えば、言説史よりも、作品アクセスの問題はやはり大きいでしょう。ダルマさんも指摘していましたが、60年代少女マンガの多くはコミックス化されておらず、コミックス化されたものも絶版率が高いのです。トキワ荘世代の水野英子ですら私家版で読むしかないのが現状です。石ノ森章太郎、赤塚不二夫、藤子不二雄とは比較になりません。もちろんこれは読者のニーズが少ないという出版社側の判断が大きいのでしょうが、電書化など低コストでの出版も可能ですから、なんとかしたいものです。「なかったことにされてきた」エロマンガ史を書いた筆者としては、事実上、研究者以外には「空白」である60年代少女マンガの復権を願ってやみません。

■身吉烈、三浦知志、窪俊一、和田裕一『視線分布からみたマンガの読みの男女差』

発表者の身吉烈さんをはじめ東北大学の研究です。視線のトラッキングを行うTobii Pro TX300 を用い、モニタに映し出された『ブラックジャックによろしく』を被験者に読ませて、どこに視線が集中するかを計測するという興味深い研究です。読者における男女差の先行研究を踏まえ、以下の仮説を立てて検証しています。

仮説1:女性は男性に比べて、吹き出しのセリフをより長く注視するであろう。

仮説2:男性は女性に比べて、背景領域やそこに位置する物体をより長く注視するであろう。

結論としては仮説を支持するであろう有意性が見られたとのことなんですが、幾つかの疑問がありました。まず、読むマンガが「青年誌掲載の男性向け作品」一作であること。ジャンルと作家による差異が出る可能性があります。これは会場からも質問が出た、「見開き単位ではなく、1P単位」であることも視線の動きが必ずしも実際のマンガ読書と違うということです。つまり、「ファストフード店での男女の会話」を描いた佐藤秀峰の『ブラックジャックによろしく』第61話冒頭6ページ分については優位性があると言えるかもしれませんが、これではまだ限定的にしか言えないのではないと思いました。さらに男女差という設定自体に「性自認」というファクターが入るのかという疑問も残ります。

■曽我篤嗣『雑誌「スピルー」の第二次大戦期における抵抗運動』

表現規制の歴史を考える上でも見逃せないのが曽我篤嗣さん(京都大学)の研究です。ナチ占領下のフランス語圏(ベルギー)のマンガについては全くの無知なので、「初めて知ったこと」が続出。まず、スピルー(Spirou)は掲載されたオリジナルのマンガ『スピルーの冒険』(作・ロヴェル)の主人公の名前で、当初の雑誌名でもありました。ところが創刊後に第二次大戦が勃発し、ベルギーもナチ・ドイツに占領され、二度の発禁を喰らいます。しかし、発禁から二ヶ月後、『レス・ピエーグル(L’Espiègle)』として発行され、フランス人マンガ家ロヴェルが徴兵されていた『スピルーの冒険』もベルギー人マンガ家・ジジェによって再開されました。曽我さんの発表は『スピルー』の歴史を紹介するとともに、ナチ占領下ベルギーでの抵抗を掘り起こします。もちろん、ナチ当局の逆鱗に触れればたちまち収容所送りになる厳しい状況下ですから、露骨に反ナチを標榜するわけにはいきません。しかし、執筆者の一人がレジスタンス組織「独立戦線」の構成員だったり、倉庫をレジスタンスの隠れ家に提供していたりして、リアルな抵抗運動とも関わっています。誌面での「抵抗」は隠喩的であり、一見するとわかりにくいのですが、曽我さんが挙げるのは「赤いパイロット」のエピソードです。航空ショーを巡るアクションストーリーで、ベルギー少年のスピルーがライバル社に命を狙われるドイツ人パイロットを助けるというお話です。赤いパイロットはレッド・バロンこと第一次大戦のドイツの撃墜王フォン・リヒトフォーヘンを連想させること、スピルーが彼を助けることによって「対等」な関係を描いたこと、小さなスピルーが大男の刺客を倒すことで小国ベルギーでも大国を倒すことができることを表現したことなどを分析しています。残念ながら翻訳版のない作品なので、読んでみないことには詳細がわかりませんが、なかなか痛快な作品のようです。これも是非、読んでみたいですね。

■エリザ・クリスティン・メガサリ『「ヌサンタレンジャー」:インドネシアのアイデンティティの表象

エリザ・クリスティン・メガサリさんの発表は、インドネシア・オリジナルとして登場した、『ヌサンタレンジャー』についてです。この作品はコミック作家シャニ・ブディ・パンディダが中心となって創り上げた「インドネシアのスーパーヒーロー物」で、日本の戦隊ヒーロー物やその米国版である『パワーレンジャー』にインスパイアされた、戦隊ヒーロー漫画で、5人(男性3人、女性2人)のレンジャーそれぞれの色が、インドネシアの主要5島を代表し、他民族・多文化という国の形を反映しているわけです。この日米の影響の上にインドネシアのローカリティを加えたハイブリッドな作品はネットで公開され、それまでのインドネシアにはなかったものとして、大いに人気を集め、商業化が進んでいるそうです。日本でも続々とご当地ヒーローやご当地アイドルが生まれていることを思い浮かべてしまいました。ローカルなアイデンティティ獲得が世界的、あるいはアジア的な潮流なのかもしれません。ただ、日本の戦隊物でもそうですが、5人のレンジャーが公平に活躍できるわけではないため、そこに不満、具体的に言えばジャワ島に偏っているという批判があるそうです。回り持ちで主役的に活躍するというのもアリだと思うのですが、なかなか5人が公平に活躍するのは難しく、今後の課題と言えるでしょう。

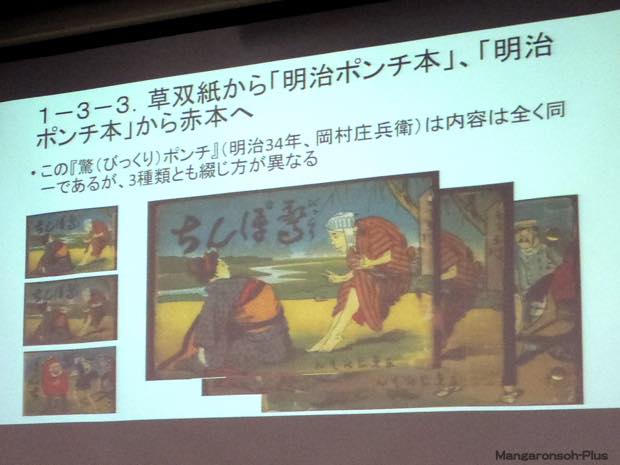

■ラウンドテーブル『「明治ポンチ本」の立ち位置と意識』

ラウンドテーブルとは、共同研究発表とでも言えばいいのでしょうか。司会者と複数の発表者が登壇して発表します。今回のポンチ本研究発表は司会が野田謙介さん(学習院大学)、発表者が『マンガ論争』にも執筆していただいた三輪健太朗さん(東京工芸大他)、新美ぬゑさん(大阪府立中央図書館国際児童文学館)、鈴木麻記さん(東京大学)という布陣です。ポンチ本とは明治30年代に大量に出回った小型のポンチ絵を集めた本です。大体文庫本より一廻り大きくてヨコ長の体裁だそうです。ポンチとはワーグマンによる日本初の漫画雑誌『ジャパンパンチ(Japan Punch)』(1862年創刊)の「パンチ」がなまった言葉で、現在でもお年寄りの中には漫画のことを「ポンチ絵」と呼ぶ人もいます。また、現在も生きている言葉としては「フルールポンチ」(フルーツパンチのなまり)があります。『ジャパンパンチ』の元になったのがイギリスで1841年に創刊された『パンチ』という風刺漫画誌でした。

ポンチ本が流行ったのは明治30年代は1890年代末期から1900年代中期までで、それ以降は赤本漫画経て、貸本漫画、現在の漫画へと繋がっていくそうです。筆者はポンチ本以前の清親ポンチや『団々珍聞』など明治初期のポンチ絵までは知っていましたが、ポンチ本は初めてで、非常に興味深い発表でした。面白かったのは紹介されたポンチ本の「笑い」が現在よりもシンプルだったところです。例えば「西洋人のどぜう賣」では、ドジョウ売りの西洋人がすっころんで終わり。「支那人の自轉車」は弁髪が車輪に絡まって転んで終わり。「自轉車の名人」は名人が太ったおっさんを轢いて立ち去るだけ。風刺というよりは滑稽味。わかりやすいんですね。発表では江戸期からの伝統、コマ割り、ポンチ本の出版元が日本橋区、本所区、神田区、下谷区に集中していたなど出版流通にまで踏み込んでいました。残念ながら図書館やミュージアムで閲覧するしかない貴重なポンチ本、『別冊太陽』あたりでまとめてくれないかなあ。

この他、行けなかった発表の概説、二日目のシンポジウムのレポートは8月12日のコミケ先行発売の『マンガ論争15』に掲載予定です。